Algo Terrible está Pasando en tu Interior

Fernando Armenghol

Por: Alejandra Gómez Macchia

Ella nació en un hospital normal. Un hospital con sus quirófanos, sus habitaciones con tele, con restaurante y su planta de médicos. Uno de esos hospitales que cobran el uso de cama como si fueran hoteles de lujo.

Pero un hospital jamás será un hotel, aunque sus dueños traten de ponerlo bonito.

Ella nació por parto natural. Las contracciones comenzaron a las once de la mañana y el alumbramiento se dio hasta las tres de la madrugada del día siguiente.

Los dolores iban aumentando considerablemente conforme pasaban las horas. Sobre todo en el último tirón, es decir, en la recta final. Esa cuesta arriba en la que ya vas con la lengua de fuera, con el corazón saliéndose del pecho.

Para ese momento, yo –una madre primeriza de veinte años– ya le pedía al médico que me metiera cuchillo.

Así le gritaba, literal: “métame cuchillo y saque a la niña. Este es el peor dolor que he sufrido en la vida y no quiero, no pienso volver a sentirlo nunca”, gruñía mientras un par de enfermeras intentaban calmarme.

A una de ellas, lo recuerdo bien, le encajé las uñas en la muñeca. La mujer se molestó y me dijo: “oye, cálmate. Es sólo tener un hijo. Todas pasamos por esto y no hacemos escándalos”.

Yo no sabía si todas pasaban “por lo mismo” y francamente me tenía sin cuidado lo que las demás pasaban o pensaban o sentían. Lo que yo deseaba en ese instante era que me sacaran al bebé con fórceps, a empellones, cortándome el vientre, abriéndome la rabadilla como a una gallina o como fuera.

Pero el médico apelaba a mi sentido común: “señora: ya está dilatada, ya viene, sólo respire y deje de gritar”. Eso me decía al mismo tiempo que, con toda la impunidad posible, la enfermera aprovechaba mi ignorancia y añadía una dosis de oxitocina en el suero.

La oxitocina sirve para que dilates más rápido, y al entrar en tu torrente sanguíneo las contracciones (que de por sí son aparatosas) se vuelven contracciones más frecuentes y violentas, como de vaca.

Cuando me introdujeron a la sala de expulsión y vi los estribos donde tenía que subir las piernas, sentí una especie de calosfrío. Me sentía humillada y molesta.

La sala era helada. Una sala color azul pálido con el que pintan los hospitales para hacerlos parecidos a la antesala del cielo.

En eso pensaba cuando llegamos a la sesión de fotos que le da vida a la portada de este número de Dorsia.

Pensé en aquella escena al ponerme el traje azul con el que se debe entrar a los quirófanos.

Pensé en las extrañas vibras que se sienten cuando estás en la plancha.

Pensé también en las dos veces que acompañé a unas amigas para abortar en clínicas clandestinas. Esas clínicas que nada tenían que ver con el hospital cinco estrellas donde di a luz a la niña (hoy convertida en adolescente) que estaba a punto de dar a luz, no a un bebé, sino a una portada que resultaría estremecedora por donde fuera vista.

Esa niña que nació de mí en una plancha higiénica y con todo el equipamiento listo para llegar sana y salva, es la misma persona a la que quince años más tarde pondría a escenificar uno de los trances más terribles que puede sufrir una mujer. Esa niña, esa adolescente, iba a recrear el dolor de muchas otras niñas de su edad que se ven en la funesta necesidad de asistir a una sala inmunda para suspender la vida de un ser humano que –quizás– para ese instante sea en esencia un amasijo de células, sin embargo, sea nuestra posición en contra o a favor del aborto, siempre queda la duda: ¿estoy matando a un bebé o estoy sólo descartando de mi cuerpo un conglomerado de procesos físicos y químicos que empiezan a moverse?

¿Qué es lo que teme la niña que se somete a un aborto? ¿Teme morir ella por las condiciones insalubres del lugar o teme condenarse al infierno por no obedecer los designios divinos?

He tomado el testimonio de varias adolescentes de este tiempo. La mayoría dice temer por su propia vida, sin embargo, le temen más a truncar esa vida teniendo que responsabilizarse de un niño cuando ellas mismas están saliendo de esa etapa. Pero entonces, ¿por qué se embarazan si hay tantos métodos para evitarlo?

La pregunta es ambigua, ya que muchas de esas adolescentes se embarazan porque han sido violadas, e increíblemente en la mayoría de los casos esa violación ha sido llevada a cabo por un familiar cercano.

El drama crece, se magnifica. La culpa de abortar las mata porque aparte están cometiendo fraticidio u otra especie de “crimen” contra su propia sangre.

No importa… muchas de ellas hallan el valor y acuden solas o acompañadas por amigas de su misma edad a ese tipo de clínicas que no les ofrecen ni el mínimo de seguridad.

Muchas abortan en casa retacándose de pastillas de Misoprostol. Se meten hasta 12 pastillas de una sola toma esperando que todo salga bien. Otras muchachas acuden a curanderas para que con un brebaje les solucionen el problema. Otras más toman té de canela hasta provocar un tremendo desajuste que no siempre culmina en aborto.

Todas ellas tienen algo en común: hacen cualquier disparate porque simplemente la ley no les permite llegar a un hospital (o centro de salud) y decir: “quiero suspender un embarazo”.

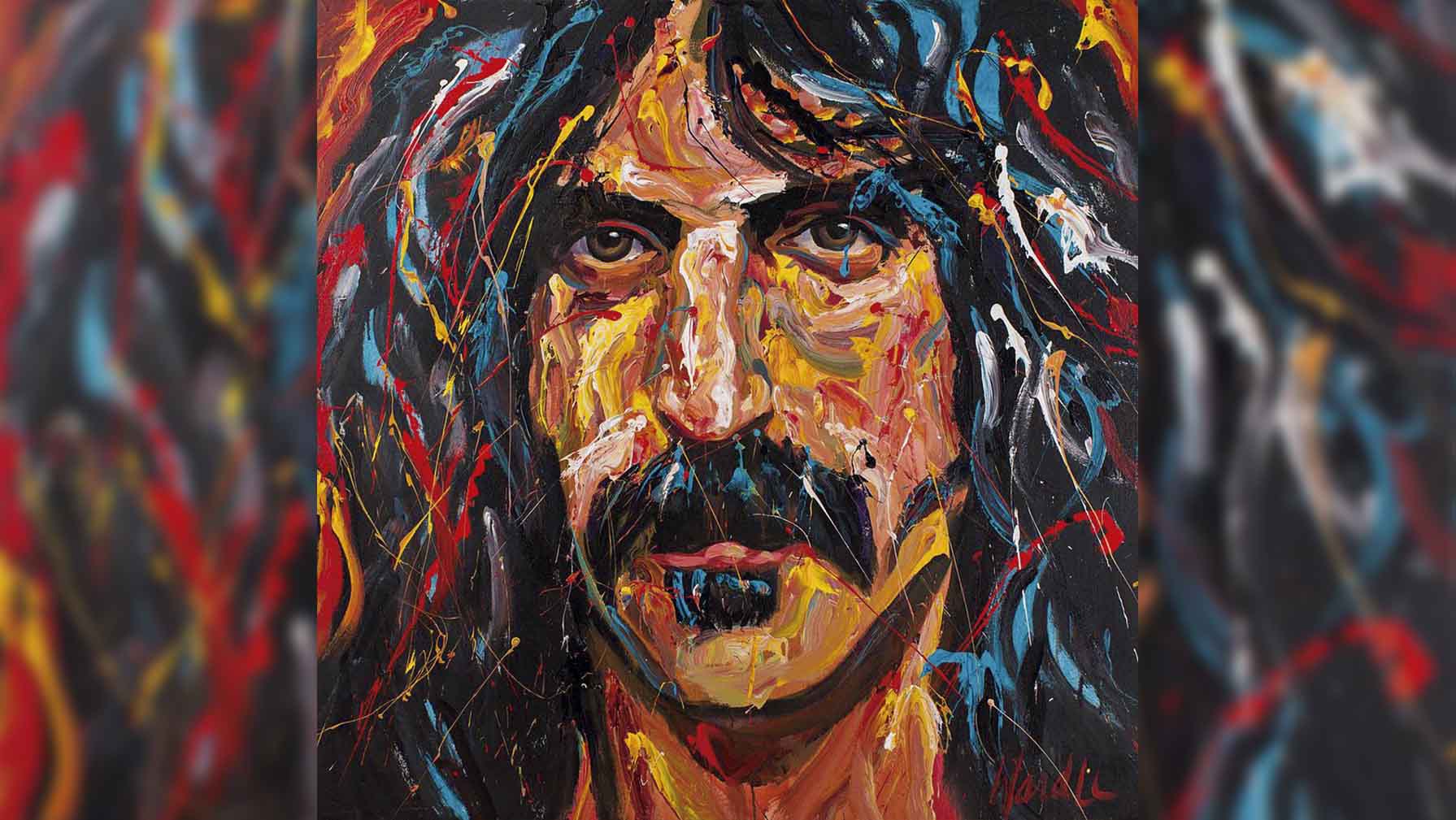

Fernando Armenghol

El tema es un tema ante todo moral. Nuestra sociedad está regida por códigos éticos y religiosos los cuales no es fácil vulnerar. La chicas que se embarazan en un descuido (no por violación) tienen que pasar por el trance alucinógeno cuando se enteran de la noticia: ¿decirle o no a los padres? ¿Hacer –o no– partícipe al “galán”? Y de hacerlo así, todavía faltan muchos trámites que cubrir: el regaño, los golpes, las reprimendas, la humillación.

¿Luego? Si la adolescente ha decidido (voluntaria o involuntariamente) abortar, le sigue otro tortuoso procedimiento: encontrar en dónde y con quién hacerlo.

Si las chicas son de clase acomodada, aparte deben de cargar con el ridículo peso de la secrecía. “No vaya a ser que la comadre de la mamá se entere que la niña anduvo de putita, y además de ser putita fue pendeja y se embarazó”.

Más vejaciones, más estrés.

Para cuando llegan a la sala de expulsión en la que un “dark stranger” les realizará el legrado, estas niñas ya van parcialmente destruidas.

“Abre las piernas, sostenlas ahí, no grites, no pasa nada, ¡aguanta, chamaca! Ah, pero querías andar de caliente”.

Esas frases son recurrentes en los departamentos de abortos clandestinos.

Mientras tanto, las chicas lloran; se tragan su vergüenza y le ruegan al dios de su preferencia que no las abandone, que no queden dañadas por dentro (más).

Antes de hacer esta sesión fotográfica tenía una idea muy superficial del aborto.

Todos los que lo vemos desde plateas tendemos a minimizar el hecho.

Como mencioné anteriormente, fui cómplice de dos amigas que en el año 2000 abortaron.

Teníamos dieciocho años, poquísimo dinero y ningún conocimiento de alguna clínica que prestara el servicio. Buscamos por cielo, mar y tierra hasta que la amiga de otra amiga nos dio la dirección. Antes de llegar, tenías que hacer una cita.

Yo fui la encargada de hacer la llamada. Del otro lado de la línea, una mujer de voz cavernosa y sospechosa tomó el nombre de la paciente y dio la instrucciones para llegar al lugar.

Dos días más tarde las tres amigas estábamos tocando la puerta de una casa acondicionada como clínica.

Las tres amigas, con tremendos lentes que cubrían la mitad de nuestros rostros semi infantiles, recorrimos el pasillo guiadas por una enfermera que poco se parecía a una enfermera tradicional.

No traía ni cofia ni uniforme blanco, pero sí tenía puesto ese uniforme azul que me hicieron poner veinte años más tarde para hacer la sesión de portada.

La enfermera entonces nos introdujo a uno de los cuartos de la casa en donde había un sillón destartalado, un escritorio, un archivero y una silla. “¿Quién es “Fulana de tal?”. Mi amiga avanzó un paso y se sentó en la silla. La enfermera le hizo varias preguntas de rigor: edad, peso, fecha de la última menstruación y cuántos meses tenía embarazada.

Mi amiga contestaba mecánicamente con la cabeza gacha mientras nosotras, sus cómplices, observábamos la inmundicia del cuarto. Las piernas nos temblaban como si fuéramos nosotras las próximas a pasar a la salita de expulsión.

La enfermera, tan como si nada, anotó las respuestas de “Fulana de tal” y luego le pidió que entrara al baño para colocarse la bata. Ese tipo de bata inmunda que te ponen en los hospitales en las que queda expuesto el trasero.

Mi amiga comenzó a llorar desde que se desvestía. Nosotras la oíamos sollozar sin poder movernos. La enfermera nos pidió que no nos moviéramos de ahí durante toda “la operación”.

Así llamó al procedimiento que acababa de iniciar: “operación”.

Mi amiga al fin salió del baño, apenada y trémula. La cabellera recogida en una trenza de lado. Había rejuvenecido cinco años. Ella no era más la mujer que se había entregado a su galán en un motel de quinta cuando se embarazó.

Era una chamaca asustada que estaba con otras dos chamacas asustadas que tendrían que dar la cara a sus padres si algo salía mal.

“La operación” duró más o menos una hora. Detrás de la pared no se escuchaba nada. Nosotras, las cómplices, no imaginábamos siquiera qué es lo que le estaban haciendo a “Fulana de tal”.

De repente sólo se oían los pasos de otras enfermeras que iban y venían con materiales ensangrentados.

Cuando al fin salió, nuestra amiga fue instalada en otro cuartito donde debía pasar una hora. No quería hablarnos. Estaba como ida, como drogada. Antes de que le sacaran “El producto”, “El producto” tenía dos meses y medio.

Salimos de ahí como si fuéramos tres asesinos seriales.

En silencio nos trasladamos a casa de otra amiga que no quiso acompañarnos.

A “Fulana de tal” no le pudimos sacar una sola palabra. No lloraba, pero su mirada estaba en otro mundo.

Ella siempre estuvo convencida de no querer al bebé. Desde que compró la prueba de embarazo en la farmacia –y al ver que era positiva– decidió que no.

Aun así, “Fulana de tal” salió devastada de la clínica de abortos.

Se fue recuperando poco a poco con el paso de los días, sin embargo, quienes la acompañamos dejamos de ser sus amigas, no porque así lo decidiéramos, sino porque ella se alejó definitivamente.

La experiencia la traumó y todavía me pregunto ¿por qué? Eso es algo que sólo entienden quienes pasan por “La operación”.

Fernando Armenghol

Cuando el equipo de Dorsia acudió al hospital para hacer la sesión de fotos, amanecí contrariada. ¿Debía o no presentar las imágenes que se habían gestado en mi mente retorcida dos noches antes de poner manos a la obra?

Las imágenes debían ser grotescas, raras, inspiradas en el cine de David Lynch. Y algo más: ¿debía o no exponer a mi hija para materializar esos sueños aunque fuera en el papel de modelo?

Durante el desayuno, con un nauseabundo Nescafé en las manos y observando cómo se consumía un cigarrillo, decidí que sí. Que si ella estaba de acuerdo (y estuvo, fascinada por la experiencia) lo haríamos de la manera que lo había proyectado.

La idea está inspirada en el trabajo que hizo la editora italiana Franca Sozzani, quien revolucionó la manera de hacer revistas frívolas. Al mando de Vogue Italia, Franca levantó ámpula y muchas críticas por las fotografías de portada: mujeres golpeadas, modelos en plena sala de cirugía, gordas en ropa interior, sirenas nórdicas moribundas entre un charco de petróleo luego de un desastre ecológico.

Franca Sozzani fue acusada de “frivolizar” problemáticas serias ya que las escenas que representaba estaban coronadas por un toque de glamur inédito: fastuosos vestidos de grandes diseñadores, joyería extravagante y mujeres irreales. Sin embargo, el tiempo le dio la razón, pues, ¿de qué manera se puede llegar a un sector importante de la población que no lee la prensa si no es “frivolizando la problemática”?

Por esa razón llegamos al hospital con todos los recursos que la cosmética presta: vestido de diseñador (gracias, Hugo Vitaz), maquillaje de fantasía (Samuel Torres estilista) la mejor cámara de los alrededores (Fernando Armenghol) y la modelo…

Ella no sabía a lo que se enfrentaría una vez que estuviera sobre la plancha de la sala de expulsión. Ella creía –obviamente– que el ejercicio de ser modelo era una chorada, una cosa divertida y glamorosa. Posar bonito, buscar su mejor ángulo, sonreír como todas las blogueras descerebradas que inundan las redes sociales.

Nada más lejos de eso. Desde que se sentó en la cama y vio que el médico sacó un par de perneras metálicas en las que tenía que subir las rodillas y “actuar” que estaba pasando por el trauma de un aborto clandestino. Ella se transformó. Ni una risita tonta de adolescente tonta. Ninguna veleidad de modelito plástica. Obediente ante el fotógrafo que le pedía darle intención a las manos. Ella se metió en el papel que debía escenificar: gritos, ojos fuera del cuenco, hombros oprimidos. Dolor, angustia, zozobra.

Todo eso experimentó. Yo la veía trabajando por primera vez en eso que tanto ha anhelado y que siempre le he vetado por ser un ambiente pervertido.

Ella salió de la sala de expulsión como un día vía salir a “Fulana de tal” de la clínica de abortos: caminando lentamente con la cabeza hecha un nudo. Confundida. Silenciosa durante el trayecto a casa, donde llegó a dormir por más de ocho horas seguidas.

Ella no tuvo un aborto, pero sí expulsó algo de su interior: la idea de que es muy fácil desprenderse de algo que se trae dentro. Llámese vida, llámese inmadurez, llámese muerte.