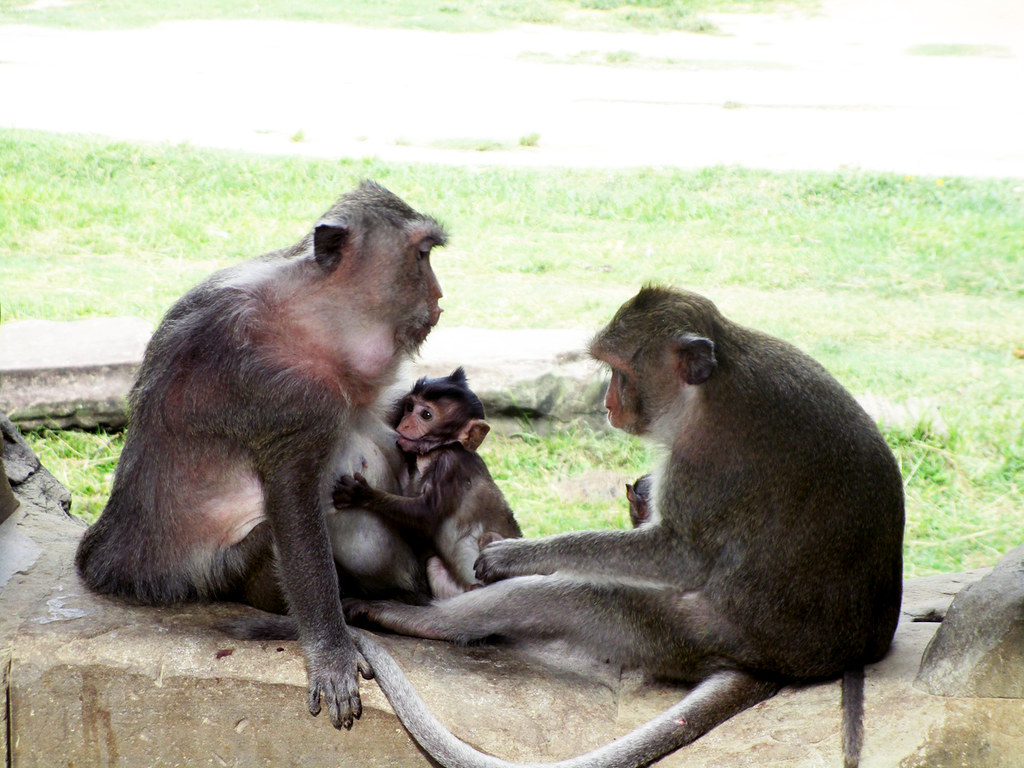

Monos roban muestras de sangre con COVID-19 en India

Por Reuters

Un grupo de monos en India atacó a un funcionario médico y le arrebató muestras de sangre de pacientes que dieron positivo para el coronavirus SARS-CoV-2, informaron las autoridades el viernes.

El incidente ocurrió esta semana cuando un técnico de laboratorio llevaba las muestras mientras caminaba por el campus de una facultad de medicina estatal en Meerut, a 460 kilómetros al norte de Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh.

“Los monos agarraron las muestras de sangre de cuatro pacientes con COVID-19 que están en tratamiento y huyeron (…), tuvimos que tomar nuevamente las muestras”, dijo el doctor SK Garg, funcionario de alto rango de la universidad.

Las autoridades dijeron que no tenían claro si los monos habían derramado las muestras. Pero personas que viven cerca del recinto temen una mayor propagación del virus si los animales llevaban las muestras a zonas residenciales.

Garg señaló que no estaba claro si los monos podían contraer el coronavirus si entraban en contacto con sangre infectada.

“No se ha encontrado evidencia de que los monos puedan contraer la infección”, dijo Garg a Reuters.

Se cree que el virus saltó de los animales a las personas en un mercado de vida silvestre en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado.

India registra 165.799 casos de coronavirus y 4.706 muertes.

Los monos se han adentrado cada vez más hacia los asentamientos humanos en la India y han causado complicaciones, incluso atacando a las personas. Ambientalistas afirman que la destrucción de su hábitat natural es la razón principal por la que los animales van a zonas urbanas en busca de alimento.